コーヒーインストラクター1級の実技試験。合格ラインは100点中80点。

そして、私が受験した第21回試験の合格率はわずか20.0%(253名中53名)。数字で見ても、その難易度は相当なものです。

しかも受験者の多くは、すでにコーヒー業界で働く専門職の方々。

そんな中でこの合格率── 想像以上に“狭き門”だと痛感しました。

まさかの30点からの再出発

迎えた試験当日。

真夏にも関わらず、鼻喉の風邪を引いていました。嗅覚が曖昧なまま、味覚だけを頼りに試験に臨むという厳しめのコンディション。カッピングのように香りの印象が大切な試験では、それがどれほど致命的だったか、今ならよくわかります。

そして結果は──100点満点中30点。

採点表を見た瞬間、苦笑い。

実は、風邪を理由に実技試験の対策をほとんど行わずに当日に臨んだので、当然と言えば当然の結果です。

正直、ショックというよりも、

「せっかく学科試験をパスできたけど、今年は難しいのでは…」

と、軽く途方に暮れた気持ちのほうが大きかったです。

わたしの実力では合格までに時間がかかるかもしれないと思いつつも、出来ることは、ひとつひとつ合格へ向けて経験を積み上げていくだけ。

「ここからどう立て直すか」が、次のステップです。

実技試験って何をするの?

コーヒーインストラクター1級を取得するためには、学科試験と実技試験の両方に合格する必要があります。

学科試験は、テキストをしっかり読み込んで暗記しさえすれば、合格点は取れます。

ですが実技試験は、知識ではなく“感覚”を試される試験。

五感――特に嗅覚・味覚と視覚の精度を問われる内容で、「頭で覚える」のではなく「体で覚える」タイプの難しさがあります。

出題された内容は次の5つ。

問題数と配点

問1:カップテスト(格付け) 10点

問2:カップテスト(産地別カップキャラクター) 5点×2(10点)

問3:焙煎豆の外観判別テスト(8種類) 5点×8(40点)

問4:カップテスト(ダメージ品) 10点×2(20点)

問5:配合分析(2種類の豆の混合比を推測) 2問:10点×2(20点)

どれも経験や事前の練習がものを言う内容です。

そのため、実技試験の難易度が高く、特に合格率が低い。

わたしは7月に初めての実技試験を受けましたが、実際に会場で体験して「どういう流れで試験が進むのか」がわかりました。本番の感覚がわかったことで、再試験に向けた対策が立てやすくなったように思います。

次は、そんな経験を踏まえて、わたしが実際にどのような環境や教材を使い、どう練習を始めたかをご紹介します。

自宅で整えた実技試験対策について

実技試験対策として、まず取りかかったのが「自宅の環境を整えること」でした。わたしの職場はカッピングを行う設備や環境がないため、自宅で練習するしかありません。

そのため、限られた時間の中で、いかに自宅で「すぐ試験対策ができる状態」を作るかを意識しました。

仕事で疲れて帰ったあとでも、「今日はやらなくていいか…」と気持ちが萎えないように、準備から練習までがワンステップで完結する環境づくりを心がけました。

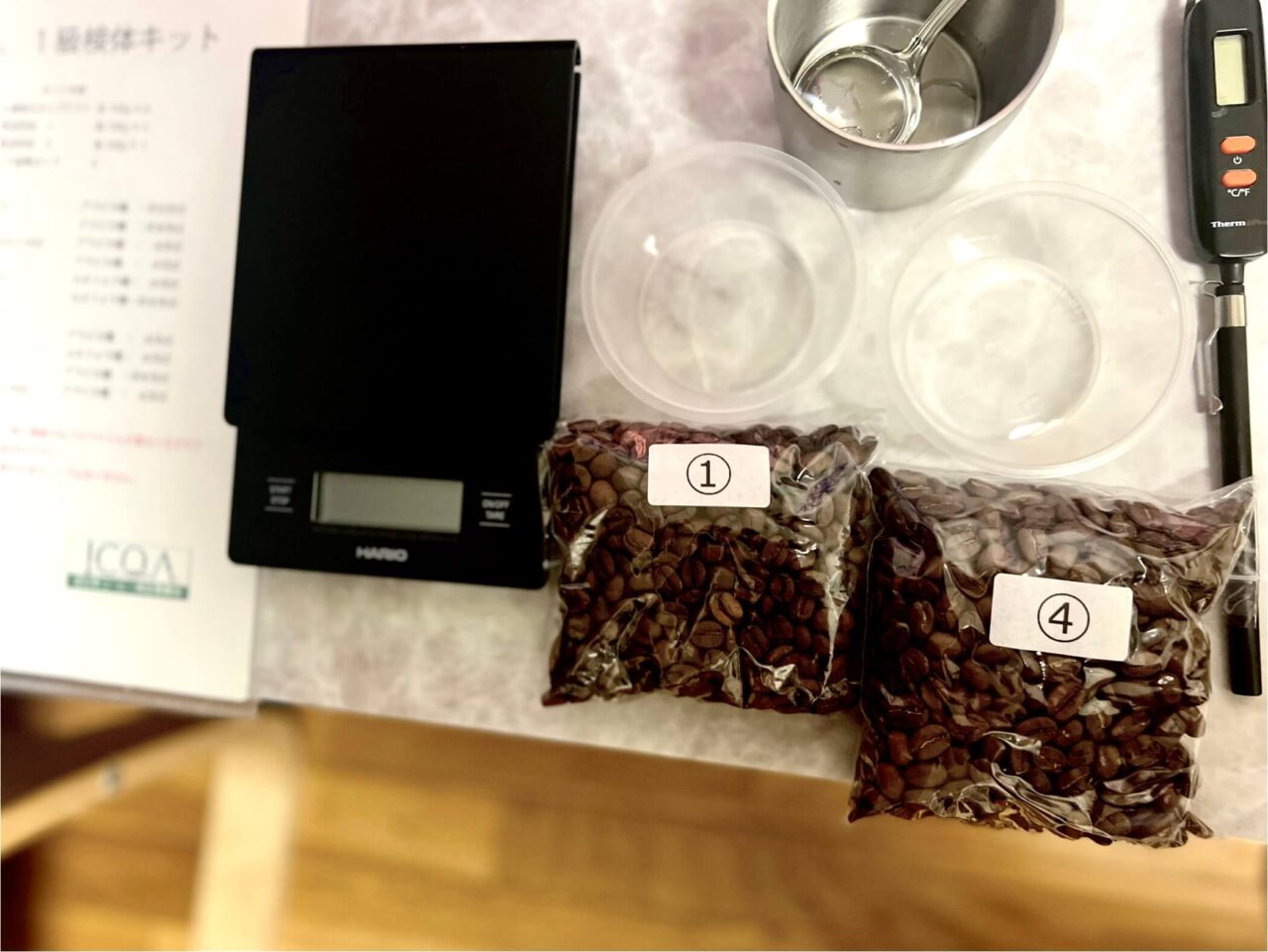

検体キットの中身と自宅環境の整備

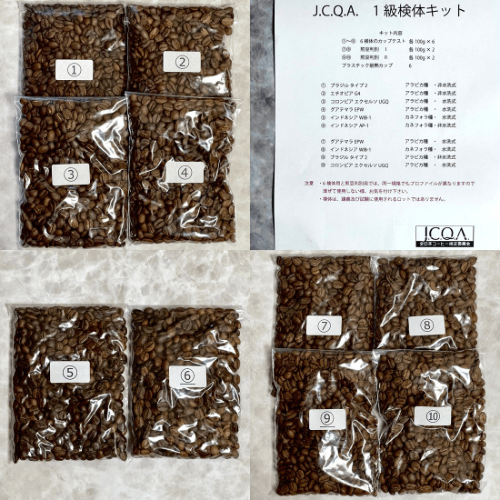

試験対策用として、J.C.Q.Aから公式キットとして届いたのは、こちらの10種類の豆とプラスチック耐熱カップ6個です。

- 6検体のカップテスト用①〜⑥ 各100g×6

- 焙煎豆判別 Ⅰ用⑦⑧ 各100g×2

- 焙煎豆判別 Ⅱ用⑨⑩ 各100g×2

【カップテスト用】

①ブラジル Type2(アラビカ種/非水洗式)

②エチオピア G4(アラビカ種/非水洗式)

③コロンビア エクセルソ UGQ(アラビカ種/水洗式)

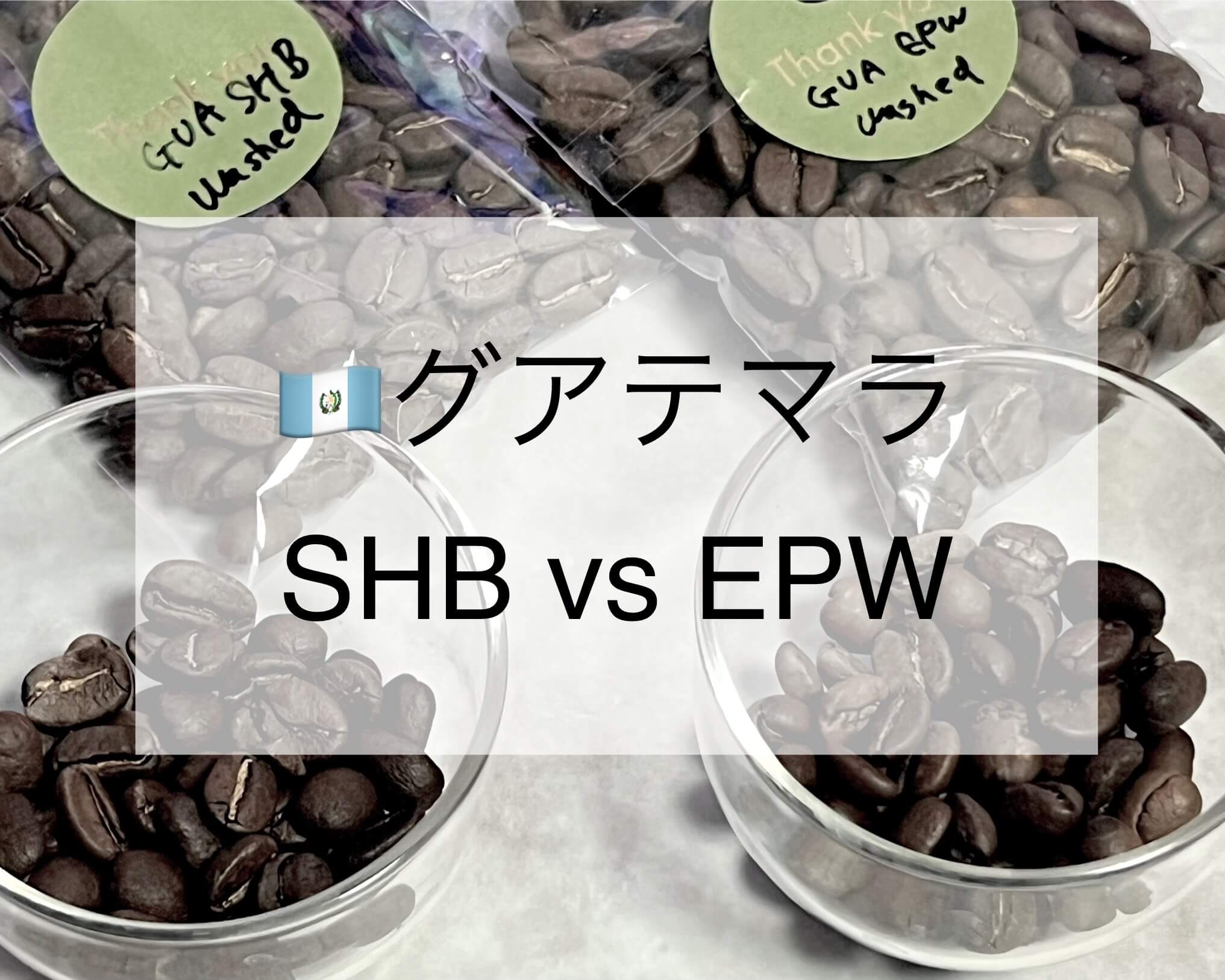

④グアテマラ EPW(アラビカ種/水洗式)

⑤インドネシア WIB-1(カネフォラ種/水洗式)

⑥インドネシア AP-1 (カネフォラ種/非水洗式)

【焙煎豆判別用】

⑦グアテマラ EPW(アラビカ種/水洗式)

⑧インドネシア WIB-1(カネフォラ種/水洗式)

⑨ブラジル Type2(アラビカ種/非水洗式)

⑩コロンビア エクセルソ UGQ(アラビカ種/水洗式)

それぞれの豆は精選方法と産地が分かれていて、問2/問3/問5のカッピングや外観判別(配合分析)の練習に最適です。足りない豆については、講習会でもらえる豆を冷凍保存しておくか、別途コーヒー専門店で購入すると万全ではないでしょうか。

なお、カップテスト用と焙煎豆判別用では、同一規格でもプロファイルが異なるため、混ぜて使用しないよう注意書きが添えられていました。

なお、それぞれの豆の特徴については下記の別記事で詳しくまとめています👇

☕️30点からの再挑戦①カップテスト(カッピング)練習記録まとめ

👀30点からの再挑戦② 外観判別・配合分析の練習方法【自宅でもできる対策】

自宅で使用した器具

わたしが、自宅での実技試験対策として使用した器具は以下の通りです。

グラインダー(ミル)

ケトル(直火タイプ)

電子温度計

スケール

小さいPP袋

ジップロック

プラスチックカップ

カッピングスプーン

後は、キッチンペーパー、カッピングのコーヒー吐き出し用・スプーン洗浄用のカップ(紙カップでも可)と浄水器を通した水ですね。プラスチックカップとスプーンは、検体キットに含まれていたり、J.C.Q.A.の講習会でもらえるので用意しなくて大丈夫です。

グラインダー(ミル)

手挽きミルでも対応できますが、回数を重ねる練習には電動タイプがおすすめです。

わたしは2種類の比較カッピングを合計24回行いましたが、手挽きだったら途中で挫折していたと思います。

自宅で使っているのは、以下のモデルです。比較的安価で、洗浄やメンテナンスも簡単。

カッピング練習には十分でしたし、個人的にかなり気に入っています。

ケトル

正直、自動で湯温を設定できるタイプをこの機会に購入するか迷いました。

試験当日のカップテストでは、熱湯ではなく保温ポットに入ったお湯(約90℃前後と思われます)を使用するため、

温度表示付きの電気ケトルがあれば便利です。

ただ、わたしはすでにハンドドリップ用の電子温度計とドリップケトルを持っていたので、この直火タイプで十分だと感じました。

なお、試験本番では、以下のような保温ポットが使用されます。

試験とほぼ同じ条件で練習を重ねたいというこだわり派の方は、検討してみてもいいのかも。

スケール

豆を計量する際は、g(グラム)が測れるスケールがあれば十分です。

わたしは普段からハンドドリップで使用しているハリオのドリップスケールを使いましたが、キッチンスケールをお持ちの方はそれで十分です。

小さいビニール袋・ジップロック

こちらの記事に、外観判別の練習詳細について書いていますが、練習には「小さいビニール袋」がとても便利でした。

8種類ほどの豆をそれぞれ小袋に分けて、毎日並べ替えながら「見慣れる練習」をしていました。

わたしは100円ショップのものを使っていて、それで十分だと思います。

オンラインで全て揃えたい方は参考情報としてどうぞ。

コーヒー豆の保存容器(キャニスター、ジップロック)

豆の保存には、スライダー付きのジップロックが使いやすく、手軽に豆を取り出しやすく密閉性もある程度確保できます。また、本格的に長期保存をしたい場合は、真空密封タイプのコーヒーキャニスターがおすすめです。

検体キットだけなら、しっかり空気を抜いてジップロックでもなんとかなりますが、講習会で持ち帰ったサンプル豆を本試験・再試験の練習まで保存するとさすがに酸化します。

講習会でしかゲットできない豆は、真空密封しておけばよかったなと少し後悔しました。

Espresso Tokyo コーヒーキャニスター プロ真空 密閉 遮光 コーヒー豆 保存容器 酸化から徹底的に守る

ただし、講習会で配布されるサンプルは量が多いため、全種類を保存するにはかなりのスペースが必要です。

ダメージ豆や、検体キットに含まれていないグレードの豆(グレード判別で使用するタイプ)だけでも真空密閉して保存しておくのがおすすめです。

コーヒーインストラクター1級に挑戦する方は、おそらく自宅にもコーヒー器具は揃っていると思いますが、これらの基本的な道具さえ揃えば実技試験の練習環境が整うと感じたものを挙げてみました。参考になれば幸いです。

練習スケジュールと現時点での印象

公式の検体キットが自宅に届いたのは、9月中旬ごろでした。

届いた瞬間こそ気合が入ったのですが、実際にはその箱は約2週間、開けずに放置 笑。(あるあるですよね?!)

箱を横目に見つつも「今日は疲れたから、また明日」と先延ばしにしていると、気づけば9月が終わり── 開封したのは再試験まで残り1か月を切った10月に突入してからでした。

試験日は10月26日(日)。

ようやく気持ちを切り替えて、実際に練習に取り組めたのは約20日間ほどでした。

📆 練習スケジュール(ざっくり流れ)

10月上旬(1週目):

精選・産地・品種の整理など、知識面の復習を中心に。

外観判別用の豆を検定本番に近い小さいビニール袋に詰めて、常に手に取れる場所にセット。

カッピングは公式推奨のやり方を確認しながら、わかりやすい2種を比較(数日に一度)。

この時期は「味の違いを頭の中で整理する」段階ということで少し時間を多めにかけました。

10月中旬(2〜3週目):

カッピングを2〜3種類ずつ実施。

できるだけ頻繁に外観判別用の豆を見て、配合分析も3パターンで実施しました。

ですが、この期間は休みの日にも遊びに行ってしまったり、カッピングの実践は3日に一度くらい。

10月下旬(試験の直前週):

本番形式を意識して、ブラインドでのカッピングをする予定(2種類×2パターンを予定)

ダメージ品も一度はカップテストしておきたい。

配合分析も、夫にも協力してもらって本番に即して実施してみたい。

比較カッピングの記録はこちらの記事に残しています👇

- 【記録1日目】コーヒーインストラクター1級・実技試験(カッピング)

- 【記録2日目】ブラジル Type2 × グアテマラ EPW

- 【記録3日目】コロンビア UGQ × インドネシア WIB-1 × インドネシア AP-1

受験当日に向けての準備

実技試験当日は、時間・持ち物・体調管理のどれかひとつでも欠けると、練習の成果を発揮できなくなります。

風邪をひくと、それを理由にして試験対策も投げやりになるので(わたしのように 笑)、1か月ほど前から万全な体調管理をすることが最も重要なポイントだと思います。

それ以外で特に注意したいのが、遅刻=失格扱いになるという点。

交通機関の遅延などやむを得ない場合は、遅延証明書の提示で認められることもありますが、基本的には一分でも遅れると受験できません。持ち物を忘れずに持って、少し早めに最寄駅に到着しておくのがベターです。

試験当日の持ち物

※1:再試験時は、前回の受講受験票(3cm×3cmのカラー写真を貼り付けた状態)も持参する必要があります。

※2:当日はスマートフォン、スマートウォッチ、タブレットなどの電子機器はタイマーとして使用できないため、アナログの時計かタイマーを持っていきましょう。

試験中に飲むお水について

カッピングは、香りや味の感覚を使い続ける試験です。試験中は、口の中をリセットするためにこまめに水で口をすすぐのが基本ですが、“常温の水”の方がより良いようです。

- 冷たい水 → 一瞬で口をリフレッシュできるが、舌の感覚を少し鈍らせる

- 常温の水 → 舌の温度を保ち、味覚のリセットに最も適している

また、舌に残った余韻や温度感を確かめることが大切なので、どう口をすすぐ(軽く飲む)かなど、自分のルーティンを確立した上で本番に臨む予定です。

最後に

ここまで準備を整えたら、あとは落ち着いて、いつものペースで臨むだけ。

当日は焦らずに「自分はどう感じるか」を大切に。

「香り」「味」「後味」を丁寧に感じ取れば、必ず自分の中に“練習してきた感覚”が残っているはず。

合否の結果が出たら、またこの記事は総括として更新すると思いますが、コーヒーインストラクター1級を目指す方がいらっしゃいましたら、まずは一緒に合格に向けてがんばりましょう!

Japan Coffee Qualification Authority 全日本コーヒー商工組合連合会 認定 コーヒーインストラクター検定